コンテンツ

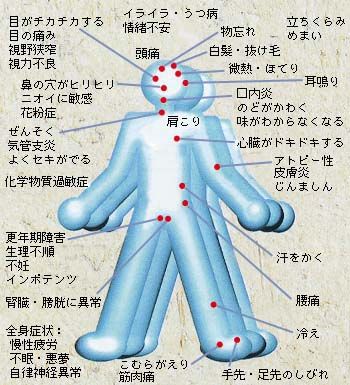

1.不可解な症状が次々と襲う

室内汚染の健康への影響

職業訓練施設の概要

ご参考項目

職業能力開発施設について

「職業能力開発促進法」に基づき設置されております。

職業能力開発施設の分類

A.公共職業能力開発施設

公共職業能力開発施設は、自分で職業訓練を実行するとともに事業主らが職業訓練の支援を行い、関係地域の人材育成に努めており、国、雇用・能力開発機構及び都道府県が主体となって設置している職業能力開発を行うための施設であります。

イ.都道府県立職業能力開発施設(各都道府県)

・・・都道府県立職業能力開発施設(各都道府県) (表示マーク)

(表示マーク)

新規学卒者、離職者・転職者、高齢者等を対象の職に必要な基礎的知識や技能を習得する訓練や在職者の職業能力の開発、向上のための各種短期訓練を実施しており、都道府県が主体となって設置している施設であります。

ロ.職業能力開発施設(雇用・能力開発機構)

・・・職業能力開発施設(雇用・能力開発機構) (表示マーク)

(表示マーク)

雇用・能力開発機構が設置している施設で職業能力開発総合大学校と職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センターなどがあり、職業能力の開発・向上のために事業を実施しております。

※職業能力開発総合大学校

先取的な高度職業訓練の実施及び職業訓練指導員の養成と

職業能力開発に関する調査研究・情報発信を総合的に

行っております。

※職業能力開発大学校及び短期大学校

技術革新に適応できるような高度の知識や技能、技術を

もった実務技能者の養成と在職者の対象にした能力開発

セミナーを行っております。

※職業能力開発促進センター

求職者の対象とした各種職業訓練や在職者を対象とした

能力開発セミナーを実施しております。

ハ.障害者職業能力開発施設

・・・障害者職業能力開発施設 (表示マーク)

(表示マーク)

国が、障害者を対象にして独自の職業能力開発施設を設置し、職業訓練を実施しており、運営については都道府県または日本障害者雇用促進協会に委託しています。その他に都道府県が主体となって設立された施設もあります。

B.認定職業能力開発施設(事業所・団体)

・・・認定職業能力開発施設(事業所・団体) (表示マーク)

(表示マーク)

認定職業訓練とは、国で定めた職業訓練基準に従って事業主や事業主の団体、職業訓練法人等の職業訓練団体、民間法人、法人である労働組合、その他非営利法人などが訓練を行う場合に都道府県知事にその旨を申請して認定を受けることであります。

現段階の職業訓練の大まかなものは、関係地域や同業種の中小企業が共同して訓練施設を設置し、傘下企業の新入社員などを対象として実施する場合と企業単独で従業員を対象に進められており、国で定めた基準で実施されていますので、就労しながら職務に必須な基礎的知識や技能、技術をきちんと習得される方には、格好の職業訓練施設かと存じます。

また、長期訓練の修了者には、技能検定の受験資格の優遇等の特典がございます。

なお、国、都道府県、雇用・能力開発機構等からこの認定職業訓練については補助金の支給などの各種の支援を行い、普及・促進に努めております。

5.最終的には経済的になる健康住宅

「健康住宅研究会」指定の有害6物質

1.ホルムアルデヒド

| 用途 | 合成の接着剤、建築用接着剤、防腐剤 |

| 毒性 | 発ガン性、アトピー、ぜんそく |

HP会員企業広告制作サンプル

○X▲□左官工業所

左官工事はもとより、特殊床・壁、解体工事、リフォーム工事等、何でもお任せください。

| 代表者 | 代表取締役 ○×太郎 |

|---|---|

| 業種 | 左官工事・吹付工事・タイル工事・防水工事業 |

| 創業 | 昭和47年4月1日 |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 住所 | 〒162-0841 東京都新宿区払方町25-3 |

| TEL | 03-3269-0560 |

| FAX | 03-3269-3219 |

| URL | http://www.nissaren.or.jp/677 |

| ○○@***.jp | |

| 施工範囲 | 日本全国 |

| 所属団体 | (一社)日本左官業組合連合会・○×左官業協同組合 |

|---|---|

| 建設業許可 | ○○県知事許可(般-××)第××××××号 |

| 施工実績 | ○×左官会館・▲◆博物館他 |

| 主な取引先 | (株)●●組、□□建設(株)他 |

| 取扱商品 | 左官・建築工事一式 |

事業計画書

~平成22年度 事業計画書~

平成22年4月1目から平成23年3月31目までに実施する構造改善事業を基調とする主なる事業は、次の通り計画をした。

(1)左官工事に関する技術及び資材の調査、研究及び指導

- 新市場の拡大事業に基づく新資材等の開発研究を更に促進を図る

- 教材「左官施工法2008」「伝統的左官施工法」「登録左官基幹技能者講習テキスト」「技能検定テキスト・ビデオ」等の内容充実を図る

- ホームページのリニューアルと「塗り壁の良さ」のPRを図る

(2)左官業に関する情報・資料及び知識の収集・提供を図る

- 「全員参加でPR」「組合員増強」「次世代の育成」等の調査研究事業

- 外部有識者会議等による意見交換会の開催

- 地域別組合員状況等の調査実施

(3)左官業の構造改善改革の作成、構造改善の推進及び指導に関する事業

- 左官工事量の増加・確保(開拓に伴うPR活動の推進)

- 多能工育成及び確保に関する事業

- 「品質管理」「施工・工程管理」「原価管理」等書籍発刊事業

- 経営者の意識改革による研修会の開催

- 登録左官基幹技能者認定講習会の実施並びに育成及び活用策について

- 伝統工法及び現代工法継承に関する事業「(社)日本建築士会連合会との後援」

- 技能インストラクター制度講習会の実施並びに技能士の育成について

(4)機関誌及び参考図書の刊行

- 日左連誌の刊行事業

- 伝統的左官施工法の刊行事業

- 登録左官基幹技能者共通テキストの作成

(5)左官業の社会的経済的使命に関する宣伝及び啓蒙

- 全国左官技能競技大会(平成23年度)に関する事業(関東ブロック会)

- 技能五輪全国大会参加に関する事業(神奈川県)

- 外国人研修内容の検討及び技能実習制度に関する事業

- 外国人研修受け入れと受け入れ企業及び派遣機関との交流に関する事業

- 公共工事労務単価に関する協力事業について

- 関係団体との協力事業について

- 青年部活動への支援・育成について

- 建設業関係行政法案等の啓蒙について

(6)職業能力開発促進法に基づく要請訓練、向上訓練及び再訓練並びに指導員訓練に関する事業

- 技能検定試験の協力及び検定材料の普及促進及び調査研究並びに実践指導

- 1級、2級、3級左官技能士国家試験の協力事業

- 技能検定左官職種3級(学科・訓練)問題作成の事業

- 訓練校修了見込み者に対する技能照査間題作成に関する事業

(7)左官工事に使用する機械工具類の取得に関する指導及び斡旋

(8)左官工事に関する求人、求職の円滑化並びに福利厚生の充実、災害防止対策等労務の向上に関する事業

(9)公益法人制度改革に向けた移行準備について

(10)左官業に対する各種保険法等、福利厚生対策の調査研究及び実践指導

- 全国左官業国民年金基金に関する加入促進支援事業

- 日左連福祉共済事業「団体生命保険(普通傷害保険)、所得補償保険、労災上乗せ保険」の加入促進

- 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合に関する加入促進支援事業

(11)その他本会の目的達成のため必要な事業

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]

電話 03-3269-0560

FAX. 03-3269-3219

お問合せフォーム

(一社)日本左官業組合連合会について(委員会)

事業紹介

委員会

日左連では下記の委員会を設置し事業の推進、検討を行っています。

| 会員増強・労務対策研究委員会 |

|

| 左官工事PR・構造改善委員会 |

|

| 全国左官技能競技大会実行計画委員会(全国左官技能競技大会検討委員会兼務) |

|

| 技術資材研究開発委員会 |

|

| 海外建設研修生受入研究委員会 |

|

| 福祉委員会 |

|

| 広報委員会 |

|

| 技能照査問題作成委員会 |

|

| 財務・業務改善検討委員会 |

|

| 左官基幹技能者認定委員会 |

|

| 技能五輪全国大会実行委員会(国際大会兼務) |

|

25.6.14更新

漆喰塗のテクスチュア

仕上げの程度にかかわらず得られる、表情の豊かさが魅力

| 漆喰(しっくい)仕上げは、長い歴史の中で培われ洗練されてきた左官工法である。ごく簡易な仕上げから丹精込めた上等な仕上げまで、それぞれに価値ある表情がある。「撫で」「押さえ」「磨き」などの鏝操作により、独自の質感を備えた幅広いテクスチュアを創り上げることができる。 |

| 漆喰押さえ仕上げ |

|

| 歩掛 3m2/人日 特徴 最も基本的な漆喰仕上げの一つ。これまで土蔵の壁などに多く行われてきたもので、金鏝などで押さえて仕上げる。 |

| 漆喰パラリ仕上げ | 土佐漆喰押さえ仕上げ | 漆喰引摺り仕上げ | ||

|

|

|

||

| 歩掛 3m2/人日 特徴 漆喰を撫でる程度で粗面に仕上げるもの。京都御所の壁にもこの仕上げが用いられている。粗放な表情が味わい深い。 |

歩掛 3m2/人日 特徴 土佐漆喰は一般の漆喰と異なり、糊を混入しないため水に強く、厚塗りができる。また施工後は、白色に変化していく。 |

歩掛 3m2/人日 特徴 引摺ることで表面に微妙な凹凸を加味する。漆喰の持つ柔らかな質感に、さらに深みを与える仕上げ。 |

| 卵漆喰押さえ仕上げ | 黒漆喰本磨き仕上げ | 赤漆喰押さえ仕上げ | ||

|

|

|

||

| 歩掛 3m2/人日 特徴 一般に「白壁」のイメージが強い漆喰だが、色粉を加えることで、一味違った表情を創り出すことができる。 |

歩掛 2m2/人日 特徴 灰墨を入れた漆喰をムラなく塗り付け、丹念に磨き上げていく。その微妙な光沢は落ち着きと格調高さを感じさせる。 |

歩掛 2m2/人日 特徴 赤い顔料を加えた漆喰を塗り付け、平らに押さえて仕上げる。鮮やかな発色の中にも不思議な趣きがある。 |

|

湿気の呼吸性や断熱性に優れ、種類も豊富 |

| ■特色 |

| 漆喰は、消石灰に砂、糊、スサなどを混入した日本独自の塗り壁仕上げ材料。城郭や土蔵など伝統的建物に塗られた純白の漆喰壁が広く知られるが、色粉を加えた色漆喰や材料に糊を使わない土佐漆喰など、その種類は実に豊富である。最近は材料が入手しづらくなっているが、自然のサイクルに適合した塗り壁として、その価値が再び見直されてきた。 |

| ■適した部位 |

| 材料の調合によって可塑性が自由に調整できるため、住宅・一般建築の内外壁、塀などにとどまらず、屋根のほか彫塑材としても使われる。 |

| ■性能評価 |

| 古くから土蔵など気密性の高い建物に多く使われてきたように、湿気の呼吸性や断熱性に優れている。また、その防火性能についても相当高い評価が与えられる。 |

|

| ■施工工程 |

| 強度が低いため、塗り厚を薄くし、塗り回数を多くするのがポイント。木摺下地の場合、とんぼの一つを延ばして下塗りし、木摺間に十分に摺込む。下塗り後は10日以上おいてムラ直しを行った後、残りのとんぼを摺り込んでいく。上塗りは中塗りが乾ききっていない状態を確認して行う。これより前工程ではできる限り通風をなくすのが良いが、上塗り後は逆に通風を与えて乾燥させるようにする。低温下での施工は避ける。 |

|

|

| ■下地 |

| 木摺や木舞壁、土真壁などの伝統的な下地のほか、コンクリート系、レンガ、セメントモルタルにも適合する。また、剛性はこれらにやや劣るが、鋼製金網やラスシート下地も使用できる。石膏ラスボード下地には、その表面にアルカリ侵入を防ぐサイジング処理を十分に施して使用する。 |

| ■材料と調合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

糊材には、ぎんなんや、つのまた(角又)などの海藻糊(ふのり)のほか、種々の化学糊が用いられ、これらを消石灰や貝灰と調合して使用するが、現在は既調合の袋詰め材料を用いることが多い。スサには麻系統の材料が多く使用され、漆喰の収縮性を低減するために川砂を混和することもある。なお、土佐漆喰には糊材は使用しない。

|

| ■仕上げ |

| 【磨き仕上げ】麻スサを数層にわたって塗り付けた上に、さらに紙スサを数度にわたって塗り付け、最後に押さえ込んで、磨き鏝や手擦りで丹念に磨き上げる。相当な日数を要する最上級の仕上げ。 【鏝押さえ仕上げ】磨き仕上げより塗り付ける層の回数を少なくし、最上層は磨かずに鏝で固く押さえ込んで仕上げる。表面の質は鏝のかけ具合によって微妙に変わってくる。 【色もの漆喰仕上げ】中塗りが終わり、約1日放置した後、水引き加減を見て色もの漆喰を薄く塗り付けていく。その後、数層にわたって色もの漆喰をムラなく塗り付け、最後に撫で鏝で通し撫でを行って丁寧に仕上げる。冬場の色もの仕上げはムラが出やすいので避ける。 |

| ■メンテナンス |

| 漆喰に混入する糊は保水性を高め、作業性を向上させる利点を持つが、その半面、乾燥後の収縮率が高いため、時としてクラックが入ることがある。その防止のためにはスサを塗り材に混入するとともに、塗り厚をできるだけ薄くし、塗り回数も多くする。 |

|

|

|

|

| かの子擦りの施工 | 上塗り(塗り付け)の施工 | 上塗り(押さえ)の施工 | 引摺り仕上げの作業 |